在古代中国,十二地支不仅用于标记年份、月份和时辰,还在时间的记录中扮演了至关重要的角色。地支与天干相结合,形成了干支纪年、纪月、纪日和纪时的体系,这一系统不仅仅是数字和符号的组合,它蕴含着丰富的天文知识、哲学思想和文化智慧。尤其是在日常生活中,古人如何通过十二地支来精确地记录时光,可以说是古代智慧的结晶之一。本文将详细探讨地支计时法的原理、历史背景及其在实际生活中的应用,揭示这一神秘的时间记录方式的奥秘。

十二地支与时间的关系

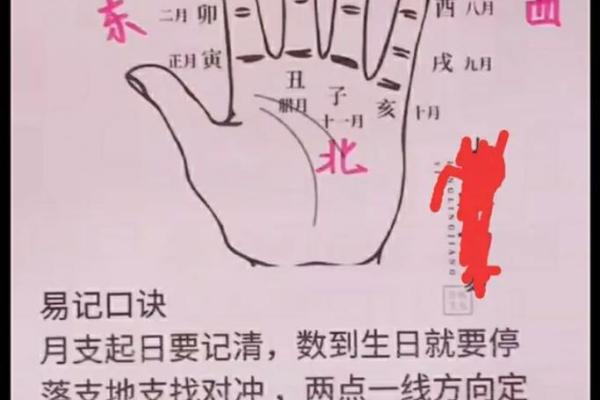

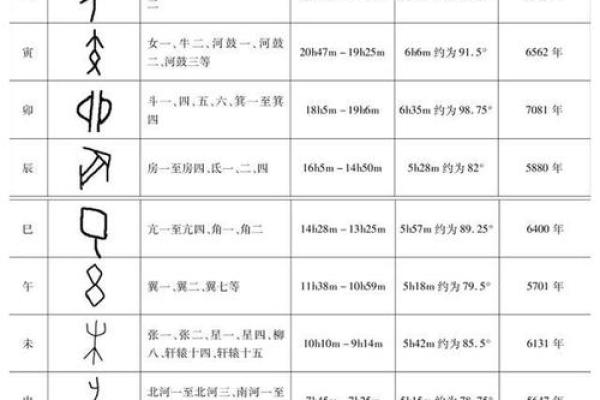

十二地支是古代中国用来表示时间的符号,按照一定的顺序,每个地支都代表着一天的某个时辰。地支的每个符号都与动物相对应,这种象征性的联系常常让人联想到自然界的周期变化,例如“子”对应鼠,“丑”对应牛,“寅”对应虎,等等。地支不仅仅用于标记时间,还具有特殊的文化和象征意义。每个地支代表着一天中的某个时段,具体的时辰则由地支的顺序来决定。比如,子时代表晚上11点至1点,丑时代表1点至3点,依此类推,直到亥时,代表晚上9点至11点。

这一时辰的划分是基于古人对昼夜交替、天体运动的观察,反映了他们对自然规律的深刻理解。在实际使用中,十二地支常常与天干结合,形成干支纪时法,每一个时辰便成了一个“干支组合”,例如甲子、乙丑等,这种组合不仅增加了时间的精确性,还与五行、阴阳等哲学概念密切相关。

地支时辰的实际应用

在古代社会,时间的准确性对日常生活和农耕活动至关重要。通过地支时辰,古人能够精准地安排一日之中的活动。每个时辰都有其对应的特定活动和宜忌,深刻影响着人们的生活节奏和社会结构。以“子时”为例,子时通常是一天的开始,代表着夜晚的最深处,这时是休息和养精蓄锐的时刻,古人认为这是“藏气”之时,万物静止,气息积蓄。此时起床,是为翌日做好准备的时刻。

不同的地支时辰也对应着不同的天象和气候特征,影响着农业生产、节令变换、婚丧嫁娶等民间事务。例如,寅时(早晨3点到5点)代表着日出的前奏,古人认为这是天地气息复苏的时刻,适宜于开始一日的工作。午时(中午11点到1点)则是一天中的阳气最旺盛的时刻,适合进行体力劳动和重要决策。

地支计时与五行阴阳的关系

地支不仅仅是时间的标记符号,它还与五行、阴阳等哲学思想密切相关。每个地支都与五行中的一个元素相联系,如子水、寅木、午火、酉金、亥水等,这种搭配不仅反映了天体与自然环境的互动,也体现了古人对自然界循环的理解。

此外,地支的阴阳属性也在其时辰的安排中有所体现。例如,子、寅、午等属于阳性时段,活跃而充满生气,而丑、辰、未等则属于阴性时段,较为静谧与内敛。这种阴阳五行的理论与地支计时法相结合,形成了一个完整的宇宙观,不仅适用于时间的记录,也深刻影响着古人的生活、决策和健康。

地支计时法的历史演变

十二地支的起源可以追溯到远古时期,中国古代的天文学家和历法学者根据天体的运行和日月星辰的变化,逐渐发展出这种精密的时间记录系统。最初,十二地支只是用于记录年份,后来逐渐扩展到月、日、时辰等领域,形成了干支纪年、干支纪月、干支纪日和干支纪时的完整体系。

随着历史的演变,地支计时法逐渐与五行、阴阳、八卦等哲学思想结合,形成了完整的时间哲学体系。许多古代经典书籍,如《易经》《黄帝内经》等,都涉及到地支与时间的关系,说明地支计时法在古人生活中的重要地位。

地支计时法的文化影响

地支计时法不仅在中国古代社会发挥了重要作用,也深刻影响了东亚其他国家的文化和时间观念。日本、韩国等国家在借鉴中国历法时,也融入了十二地支的元素,使得地支计时法成为了东亚地区文化的一部分。

此外,地支计时法对中国传统医药、风水学、命理学等领域也产生了深远的影响。中医通过地支的时辰划分,提出了“子午流注”理论,即通过特定时辰调节人体的气血和脏腑功能。而风水学则强调不同的时辰对家庭、事业和健康的影响,地支的吉凶属性常被用来决定最有利的行动时机。

通过这些方面的实际应用,地支计时法不仅仅是古代人生活中的工具,它更是一种深刻的世界观和哲学思想的体现。