中国传统时间观念:天干地支的巧妙运用

中国传统的时间观念与西方的时间计算方式大不相同。中国古代的时间系统不仅仅是数字的累加,更融入了天地自然的变化与人文思想的深刻理解。天干地支,作为一种独特的时间表示法,不仅贯穿于日常生活中,也渗透在节令变化、命理学、农业生产等方方面面。在这篇文章中,我们将详细探讨天干地支如何构建了中国的时间观念,如何影响到古人对自然、社会及人生的理解。

天干地支的起源与构成

天干地支的体系起源可以追溯到几千年前的中国古代,尤其在黄帝时代开始逐渐成形。天干地支系统由十个天干和十二个地支组成,天干是“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”,而地支则是“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”。天干与地支的组合不仅能够用来表示年份、月份、日子,还能为一天中的时辰定名。这一系统在日常生活中被广泛应用,尤其在历法和命理学(如八字命理)中,占据着极其重要的地位。

在天干地支体系中,每个天干和每个地支都有其独特的五行属性和阴阳属性,这些属性的相互作用对古人的时间观念产生了深远的影响。例如,天干中的“甲、乙”属木,代表春天;“丙、丁”属火,象征夏季;“戊、己”属土,寓意着季节的交替与过渡;“庚、辛”属金,代表秋季;“壬、癸”属水,意味着冬季的寒冷。这种五行的划分,不仅反映了自然界的季节更替,也深刻影响了古代中国人对时间流逝的感知。

天干地支与年、月、日的关系

天干地支在古代中国的日常生活中有着不可或缺的地位。首先,天干地支用来标记年份,这种年份的记法叫做“干支纪年”。每个年份由一个天干和一个地支组成,组成一个60年一循环的周期。比如,2024年是“甲辰年”,甲代表木,辰代表龙。在这个体系中,年份不仅仅是数字的累积,更寄托了天地万物的五行属性和阴阳气候变化的影响。通过干支纪年,人们能够预测未来的运势,安排农事活动,甚至判断某个年份的吉凶。

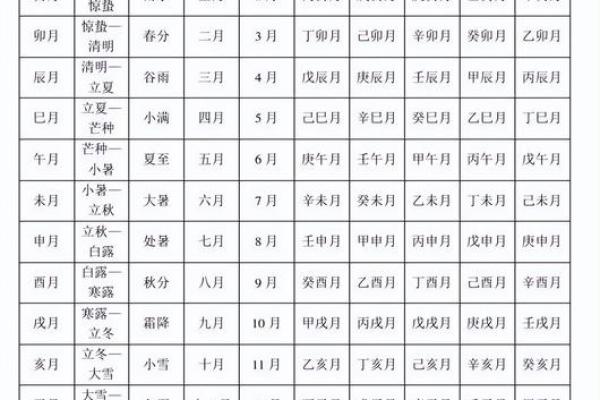

在月份的计算上,天干地支同样发挥了重要作用。古代中国人的月份计算并非如西方那样采用固定的公历,而是通过农历与天干地支的配合来标识。每年的月份通过地支来表示,“子月”通常是农历正月,表示新一年的开始,而“亥月”则通常指的是农历十二月,意味着一年即将结束。这样一来,月令不仅仅是时间的标志,更是一种与自然节令变化紧密相关的象征。

时辰与五行的结合

除了年份与月份,天干地支还广泛运用于日常生活中的时辰表示。一天被划分为十二个时辰,分别与地支对应。每个时辰长度大约为2小时,代表一天中的不同时间段。这些时辰不仅反映了白昼与夜晚的交替,还与五行相结合,形成了独特的时间表达方式。

例如,子时对应的是23:00-1:00,这个时间段与水相对应,象征着夜晚的寂静与沉寂;午时对应的是11:00-13:00,属火,象征着阳光最为强烈的中午时分。每个时辰的属性不仅与五行有联系,也影响到人体的生理和心理状态。这种时辰的划分在古代的农事活动、祭祀、命理中都有着重要作用。

天干地支对命理学的影响

天干地支系统在中国命理学,尤其是八字命理中占据了核心地位。八字,即生辰八字,是根据一个人出生时的年、月、日、时的天干地支来分析其命运、性格、运势的工具。通过天干地支的组合,命理师可以推算出一个人一生中的吉凶祸福,揭示出某些隐藏的潜力和挑战。

每个天干和地支不仅代表着五行中的某一元素,还和阴阳、十神(如比劫、财官、杀印等)相结合,形成了复杂而细致的命理分析系统。天干地支的相生相克、相冲相合,决定了个人的命运走向。这一套系统不仅揭示了古代中国人对人生的深刻理解,也体现了他们对时间的独特认知:时间是流动的,但每个时间节点都有其独特的力量,影响着人类的运势与命运。

天干地支与农业社会的时间观念

天干地支在中国古代农业社会中有着极为重要的实际应用。古人以天干地支来安排农事生产、节令变化以及与自然环境的互动。例如,每年的“立春”被视为农事的开始,农民们会依据当时的天干地支来决定播种的时机与方式。此外,干支系统还帮助农民根据不同的年份和季节安排农业生产,预测丰收与歉收。

在古代的农历中,干支的每一组合都暗示着天地的气运变化。这不仅与气候息息相关,也涉及到天文的观察。古人通过这些时间符号来指导农业活动,确保生产的稳定与持续。

在古代中国,天干地支不仅仅是一种时间表示方式,它是连接人与自然、人与社会、甚至人与宇宙的桥梁。它不仅仅在实践中被应用,更深深地扎根于中国传统文化的血脉之中。