从天干之将看中国古代天文历法的智慧

中国古代的天文历法是中华文明的瑰宝之一,其精妙之处不仅在于预测天象的准确性,更在于其与天干地支、阴阳五行的紧密结合。在众多古代智慧中,天干的运用尤为独特,体现了中国古人对自然现象的深刻观察和理解。天干与天文历法的结合,不仅为农业生产提供了科学依据,还对政治、军事等各个方面产生了深远的影响。天干作为历法的基本构成之一,承载了丰富的天文知识,也反映了中国古代天文与历法的精细计算。

天干的起源与基本构成

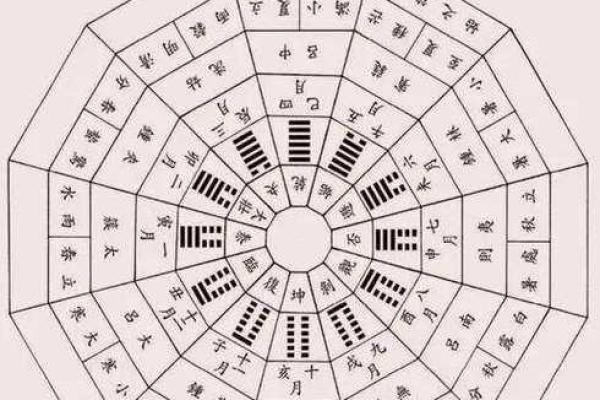

天干是中国古代用于标记年份、月份、日子的基本符号体系,共有十个天干,分别为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。它们与地支(十二生肖)配合使用,形成了“干支纪年法”。在古代,天干被认为是天体的象征,每一个天干都与五行(木、火、土、金、水)对应,并与五行的阴阳属性结合,构成了一个完整的宇宙观。甲乙代表木,丙丁代表火,戊己代表土,庚辛代表金,壬癸代表水,这样的安排体现了天干与自然界的深刻联系。

天干与天文历法的结合

天干在中国古代天文历法中具有重要的作用。在天文观测中,天干不仅用来表示日期,还与太阳、月亮等天体的运动密切相关。例如,古人通过天干的变化,能够推算出某一时间段内的太阳和月亮的运行轨迹,预测日食、月食等天文现象。而在历法的运算中,天干与地支的循环往复为农民的耕作提供了科学的时间参考。天干的周期与太阳、月亮的周期相契合,能够精准地调整农事安排,确保农田的合理利用。

此外,天干的“将”也在天文历法中扮演着独特的角色。所谓“天干之将”,是指在天干的十个符号中,某些特定的天干在特定的时间段内具有主导地位,影响着天文现象的演变。例如,每一个天干所对应的五行属性,会影响当年气候的变化,进而影响农业收成。甲木的年份可能会带来春季气候的早暖,而癸水的年份则可能伴随较长时间的湿润天气。这种规律性为古人提供了预测天气、指导农耕的依据,也让人们得以通过天干的推算,提前做好生活的安排。

天干与五行的关系

中国古代的天文历法不仅仅停留在对天体运动的观察,还深入探讨了天干与五行的关系。五行理论认为,木、火、土、金、水五种元素相生相克,构成了宇宙的根本规律。在天干体系中,每一个天干都与一个五行元素对应,这种配对关系影响了天干的象征意义和使用方式。天干与五行相结合,创造出一个循环交替的时间框架,使得人们可以根据五行的变化来预测气候、作物生长以及其它自然现象。

例如,甲木代表春天,是新的生命和能量的开始;丙火代表夏天,象征着热烈和生长的高峰;戊土代表长夏,土壤的滋养使得万物在此时得到稳固;庚金代表秋天,气候逐渐干燥,万物进入成熟期;壬水代表冬天,是一切生命的休养生息期。这些天干与五行的互动,使得中国古代历法不仅能够精确记录时间的流转,更能帮助人们理解四季变化、气候周期等自然规律。

天干与军事政治的关联

除了在农业和天文上的应用,天干与军事政治的关系也同样密切。在古代,中国的军事和政治决策往往依赖于天干地支的预测。在战国时期,兵家也常常借助天干的变化来推算战斗的时机和进攻策略,甚至通过天干推算出战局的胜负。例如,特定的天干可能会被认为是某一方向的主导力量,指导统帅如何调兵遣将,如何选择作战时机。而在政治方面,天干的循环也是古代帝王登基和选任官员时的一个重要参考依据,它帮助决策者选择适宜的年份和时机,最大化政治权力的稳定性。

中国古代天文历法中的天干,不仅是一种记录时间的工具,更是一种蕴含深刻哲理的智慧系统。通过观察天干的变化,古人得以对天象、气候、农业乃至政治局势做出预判,体现了中国古代人对天地自然规律的深刻理解和尊重。这一智慧体系,至今仍为我们提供了许多值得学习和借鉴的知识。