每年的节令变换,总是与古人的诗情画意相互交织,形成了独特的文化景观。从春的繁花似锦到秋的月圆人团,节日的庆典不仅仅是人们对自然变化的响应,更是情感和历史的传承。在中国,节日与诗词有着深厚的渊源,许多古诗在描绘节令的同时,也表现了节日的气氛与人们的情感。在这篇文章中,我们将探讨节日与古诗意境的融合,从古代文人笔下的节令诗歌,带你走进一个充满风情和诗意的世界。

节令与节日的诗意交织

中国的节令丰富多样,不同的节日有着不同的文化内涵和庆祝方式。而古代诗词,尤其是节令诗,常常捕捉到了节日背后的那份浓浓情感。从《小雅·车舝》到唐诗宋词,再到近现代的文学作品,诗人们通过节日的场景,描绘了他们对于家国、亲情、友情甚至爱情的寄托。春节时的团圆,端午节的赛龙舟,秋天的中秋与赏月,冬至的思乡与回忆,每个节令都有它独特的诗意气氛,仿佛是对自然与人生深刻理解的表达。

春节:岁月新篇,团圆的寓意

春节,作为中华文化最重要的节日之一,不仅仅是辞旧迎新的时刻,更是亲人团聚、共叙情感的时机。唐代诗人王安石在《元日》中写道:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”这几句诗,浓缩了春节的喜庆与温暖。爆竹声响,辞旧迎新,春风拂面,象征着新一年的希望与生机。而“屠苏”作为一种酒,古人用它来祝愿亲友健康长寿,寓意着亲人间的祝福与思念。春节的诗意不仅体现在词句上,更是节日文化的体现。

端午节:龙舟竞渡,艾香满屋

端午节的诗意则源自其独特的节令氛围。每到端午,江河湖海的龙舟竞渡声声入耳,艾草、菖蒲的香气弥漫在空气中。这一节日不仅有着纪念屈原的文化背景,也充满了驱邪避害的民俗特色。唐代诗人屈原的《离骚》至今广为传颂,屈原的忠诚与勇气成为端午节的精神象征。在杜甫的《端午日赐衣》中,诗人将这一节日与个人的家国情怀紧密相连,通过端午的节令,表达了对国家和人民的深沉关怀。

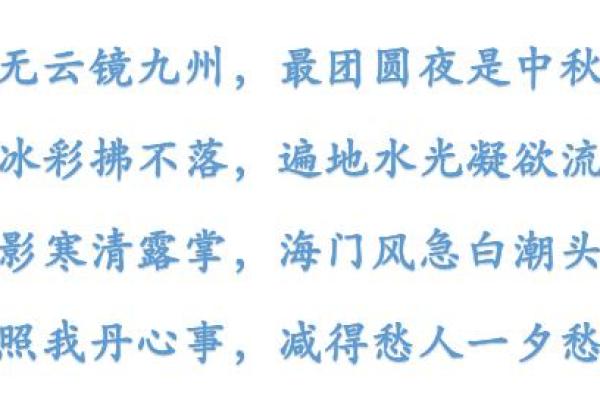

中秋节:明月清风,团圆情怀

中秋节是最具诗意的节日之一,月圆之夜,象征着团圆与和谐。自古以来,许多诗人在这一天吟咏月亮,抒发个人情感。苏轼的《水调歌头·明月几时有》便是一首千古传世之作:“明月几时有?把酒问青天。”这句诗表现了诗人对月亮的深情,也映射出他对亲人的思念之情。月亮在中秋节的诗意意境中,不仅是自然景象的描绘,更是人们对亲情、友情的寄托。无论身在何方,每逢此时,月亮都能将人们的心紧紧相连。

重阳节:登高望远,思乡怀旧

重阳节又叫“登高节”,这一节日因其与登高远望、祈求安康有关而被人们广泛传颂。唐代诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》便成为了这一节日最具代表性的诗作。王维通过这首诗,表达了他在重阳节时思念故乡亲人的情感:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。”重阳节不仅是登高远望的时刻,也是对故乡与亲人的深深怀念。在这一天,登高的习俗成为了对未来的期许,也是对过去岁月的回顾。

秋季节日:菊花与桂花的芬芳

秋天是一个诗意盎然的季节,尤其是与丰收、菊花、桂花等象征性元素紧密相连。特别是菊花节与重阳节的交织,给秋天的诗意增添了不少色彩。唐代诗人孟浩然在《过故人庄》中写道:“也无风雨也无晴”,这平静的语言蕴藏着浓厚的秋意,而在节令变换中,诗人笔下的秋天,似乎正是那些宁静、安逸的日子。菊花的清香、桂花的甜美,秋天的节日氛围,不仅传递着丰收的喜悦,也寄托了诗人对于时光流逝的感悟。

在中国的传统节日中,节令的变换和古诗的意境常常相互辉映,构成了一幅幅美丽的画面。无论是春节的团圆,端午的思乡,还是中秋的月圆与重阳的登高,节日与古诗的结合,不仅让节日的庆典更加丰富多彩,也让人们在享受节日的欢乐时,更加深刻地感受到文化的魅力与诗意的滋养。